連載:万華鏡ワインを造る人

さまざまなブドウが混ざりあって変化する万華鏡ワイン。伝統や品種にとらわれないワインの新しい表現は、ワイナリーの個性や醸造家の思いを最も映し出しているのかもしれません。

第1回目は、北海道空知のKONDOヴィンヤードの近藤良介さん。2012年から混植混醸のブドウで「konkon」というオレンジワインを造られています。最新ヴィンテージでは、ジョージアのクヴェヴリを使ったワインがリリースされました。

konkon

熟し、色づき、

ブドウの個性が混ざりあう。

2012年〜

ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、ゲヴェルツトラミネール、ピノ・グリ、シルヴァーナー、ケルナー、オーセロワ、ピノ・ノワールなど

混植で育てられた6〜8種類のブドウを一度に仕込み、白ブドウも果皮や種ごと醸して(スキンコンタクト)、醸造。2017年からはジョージア製のクヴェヴリと北海道斜里窯製の甕で醸造されている。

混植にしたら、混醸にするしかない

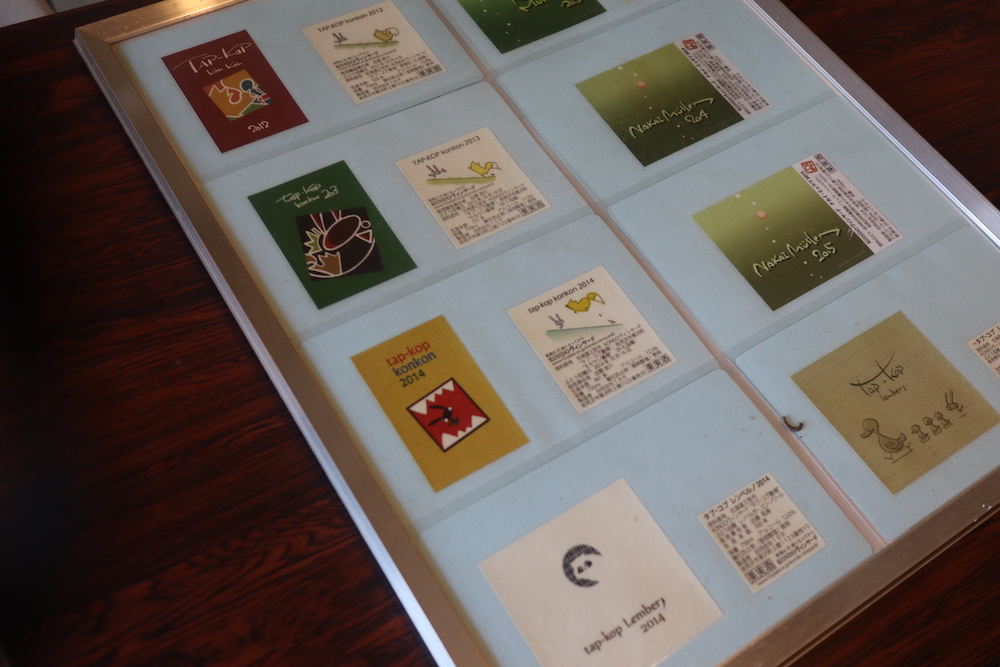

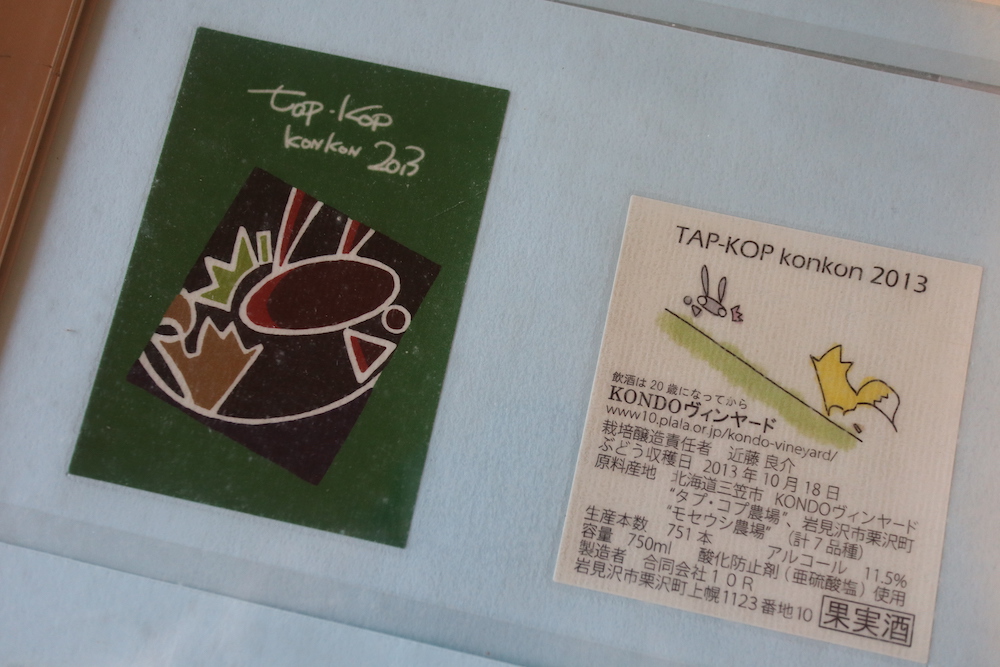

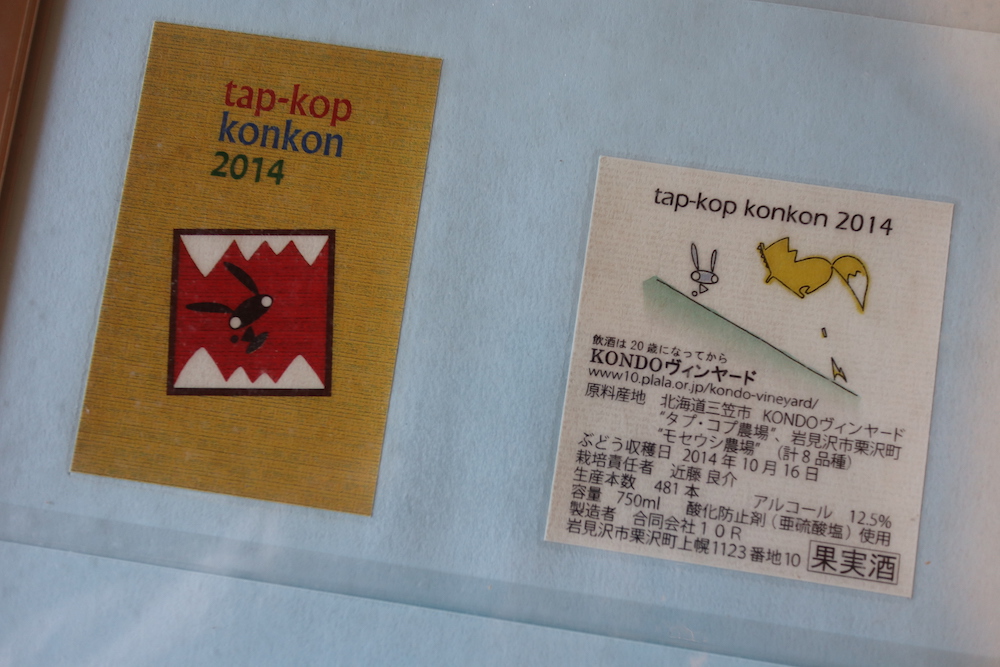

デザインは、良介さんの弟で共にKONDOヴィンヤードで働く拓身さんが担当。

ウサギとキツネのストーリーになっている。

《 聞き手 》東京ワインショップガイド編集長・岡本のぞみ

こうしたワインを造るきっかけは何だったんですか?

この年から10Rワイナリーで委託醸造することになって、ある程度好きなようにやらせてもらえるようになったのが始まりです。

つまり、混植したら混醸にするしかないんです。

混植にしたのは、どうしてだったんですか?

「森の樹は病気にならない」という言葉に引き付けられました。

自分の畑でもそれを実現できればと思ったんです。ワイン造りのイメージ(その後のkonkon)は、植えた後のことなので、植栽当時にはあまりありませんでした。

実際に弱い品種も強い品種に影響されて、病気にならないメリットもあったんですよね。

以前、お話を聞いたときの、「品種にとらわれない畑の表現をしたかった」という言葉も印象に残っています。

醸したのは、ブドウがもったいなかったから

2010年頃というと、今でいうオレンジワインは、日本でそれほど知られてなかったように思います。

ですから、飲んで味をみて醸しを始めたわけじゃなかったんです。

だから、醸しにしたのは、獲れたブドウを余すことなく使いたいっていうことだけ。

白ワインは、果皮と種を取り除いてジュースにして醸造に入るでしょう。それがもったいなくてしょうがなかった(笑)

でも実際、醸した方がワインにできる回収率が高いんです。通常、プレスしてワインを造ると、回収率は70%くらい(例:100kgのブドウから70ℓのワインができる)。

でも醸してワインを造ったら、74〜75%は採れるんです。果肉が溶けるので。

北海道らしいオレンジワイン

発酵の終わり頃になると味が急激に変わってくるので。

今だったら、醸しのワインも一般的になって、ジョージアや北イタリアのワインもあるから味の流れもわかるぶん、ビビリはしませんけど、その頃は自分のブドウを醸してどんな味になるのか、想像もつかなかったですね。

あの当時、白ワインを醸しで造るっていうのは、北海道では珍しかった。北海道は寒い地域だから、ブドウの完熟って結構難しいんです。

完熟に至らないブドウってエグミや雑味が多いので、そこは慎重にならなきゃいけない。エグミが自分の許容値を超えたときに、ここまでにしようと思いました。

「後半エグミが強く出るから気をつけた方がいいよ」と、教えてくれたのはブルースさんでした。

(ココ・ファーム・ワイナリー「甲州ミスターブラウン2004」、現「甲州F.O.S.」)

順調にいった3年間

ただ、2013年はピノ・ノワールがすごく獲れたので、赤に近いロゼ色。2014年からは醸し期間が延びて3週間くらいになりました。

よく畑の状況を表しているように思えたし、間違いなく他にない味だった。かなりオリジナリティがあって自分としても好きでした。

ピノ・グリやシルヴァーナーを植えたので、8品種に増えていると思います。

2015年は、貴腐ワインの香り

普通だったら捨てますが、前年にドメーヌ・タカヒコの曽我貴彦さんが「ナナツモリ ブランドノワール」を造って、貴腐ブドウで結果を出していた。

「これだ!」と思ったんです。捨てるのもったいなかったので。

だから、純粋に混植のブドウだけじゃなくて、ピノ・ノワール区画の貴腐ブドウのワインを混ぜました。

(自社畑のラインナップは)ピノ・ノワール、ソーヴィニヨン・ブラン、混植とあります。ピノは何とか造ったけど、ソーヴィニヨン・ブランと混植を分けると、中途半端になるから白ワインは1アイテムに統一した。それが、「KONDOヴィンヤード ブラン2016」。この年限りのワインです。

だからkonkonの歴史は、2015年で途絶えています。

――続きは、後編で。今春リリースの「konkonクヴェヴリ2017」について、掘り下げます!

お話を聞いたのは・・・

近藤良介

KONDOヴィンヤード代表

北海道空知地方でワインを醸造。

2007年に初めて畑を拓き、2020年で14年目。

ソーヴィニヨン・ブランやピノ・ノワールを

「タプ・コプ」「モセウシ」として瓶詰めする一方、

さまざまな品種の混植を「konkon」で瓶詰め。

2017年のブドウからkonkonをクヴェヴリで醸造。

2020年春にリリースされた。

コメント

コメント一覧 (2件)

kondoさん、私もお逢いしたことありまして、ジョージアの瓶も使ってて、楽しく色々なお話し聞かせて頂けました。

でも今回これを読んで益々ファンになりました。更なる活躍を期待しますね。

読んでいただき、ありがとうございます!

近藤さんの言葉をたくさんの人に読んでもらえたらと思って、インタビュー形式にしたので、意図が伝わってうれしいです。

今後にも期待したいですね!

岡本のぞみ